こんにちは。電源LABO運営者の「きっちゃん」です。

最近、バンライフや車中泊のブームに伴い、移動中にポータブル電源を爆速で充電できる「オルタネーターチャージャー(走行充電器)」への注目が急激に高まっていますね。

しかし、いざ導入を検討し始めると、検索窓には「デメリット」「故障」「火災」といった、見過ごせない不安なキーワードが並び、導入に二の足を踏んでいる方も多いのではないでしょうか。

実は、その不安は決して間違いではありません。

正しい知識なしに安易に導入すると、最悪の場合、車の大切な心臓部である発電機(オルタネーター)を壊してしまったり、配線が熱を持って燃えてしまったりする深刻なリスクが潜んでいるからです。

そこでこの記事では、あえてメリットよりも「デメリット」や「リスク」に焦点を当て、その原因と具体的な解決策を、電気的なロジックに基づいて徹底的に深掘りします。

なぜ500Wと800Wで悩む必要があるのか、取り付け工賃はなぜ高いのか、そしてEcoFlowやBLUETTIといった最新機種はどう選べばいいのか。

私自身の経験とリサーチに基づき、包み隠さず解説していきます。

- 走行充電器の仕組みと、なぜアイソレーターではダメなのかという決定的な理由

- オルタネーターの熱暴走や配線火災といった、リアルで深刻なリスクの正体

- 500Wと800Wの選び方、およびプロに依頼した場合の取り付け工賃の相場

- アプリ制御や適切なケーブル選定(AEX線など)による安全対策

オルタネーターチャージャーのデメリットと基本構造

まずは敵を知ることから始めましょう。

「走行充電」にはいくつかの方式がありますが、なぜ今オルタネーターチャージャーが必須とされているのか、そしてその裏でどのような「見えない負荷」が車にかかっているのか、構造的な視点から詳しく解説します。

逆電流防止と昇圧機能の役割

オルタネーターチャージャー(走行充電器)は、単にバッテリー同士を繋ぐだけの延長コードではありません。

電気工学的には「昇降圧型DC-DCコンバーター」と呼ばれる、非常に高度な電力変換装置です。

車のオルタネーター(発電機)から送られてくる電気は、エンジンの回転数や走行状況によって電圧が激しく変動します。

例えば、高速道路でアクセルを踏み込んだ時は14.4V近くまで上がりますが、信号待ちやエアコン全開時には12V台、スマートオルタネーター搭載車なら11V台まで落ちることも珍しくありません。

しかし、私たちが使っているポータブル電源やサブバッテリー(特にリン酸鉄リチウムイオン電池)は、充電のために厳密に管理された電圧(例:14.4V〜14.6V)と安定した電流を要求します。

ここでオルタネーターチャージャーの出番です。

入力された電気が低すぎれば「昇圧(電圧を上げる)」し、高すぎれば「降圧(電圧を下げる)」して、常にバッテリーが求める最適な電圧に変換して送り届けます。

これにより、エンジンの回転数に関わらず、常に安定した急速充電が可能になるのです。

逆電流防止ダイオードの重要性

もう一つの重要な役割が「逆電流」の防止です。

エンジンを停止した際、もし充電器に逆流防止機能がなければ、満充電になったサブバッテリー(電圧が高い状態)から、電圧の低いメインバッテリー(スターターバッテリー)へと電気が逆流してしまいます。

これを放置すると、いざ再始動しようとした時にメインバッテリーが消耗してエンジンがかからない、という最悪の事態を招きます。

オルタネーターチャージャーは電気的な「関所」として一方通行を保ち、メインバッテリーを確実に保護する役割も担っているのです。

走行充電器とアイソレーターの違い

これから走行充電システムを構築しようとする方が、最初に突き当たる疑問が「安いアイソレーターじゃダメなの?」という点です。

結論から申し上げますと、現代の大容量リチウムイオンバッテリーシステムにおいて、旧来のアイソレーター(VSR)を使用することはおすすめできません。

むしろ、明確なデメリットと危険性が存在します。

アイソレーターは、構造的には「電圧を感知して繋がるだけのスイッチ(リレー)」です。

そもそもアイソレーターとは?

「Isolate(アイソレート)」=「隔離する・分離する」という意味です。

エンジン停止時に、メインバッテリーとサブバッテリーを「切り離す」ことで、サブバッテリーで電気を使いすぎても、車のエンジン始動用バッテリー(メイン)まで空っぽになるのを防ぐ装置です。

「走行充電リレー」や「VSR」とも呼ばれますが、役割は「単なるスイッチのON/OFF」であり、電気の強さを調整する機能は持っていません。

メインバッテリーがある程度の電圧(例:13.4V)を超えるとスイッチがONになり、サブバッテリーと並列に物理的に繋がるだけです。

非常にシンプルで安価ですが、ここには大きな落とし穴があります。

| 比較項目 | アイソレーター (VSR) | オルタネーターチャージャー |

|---|---|---|

| 動作原理 | 物理的なリレー接続(直結) | 電子回路による電圧変換制御 |

| 充電電流 | 電圧差に依存(制御不能) | 設定値で一定に制御可能 |

| 充電速度 | 満充電に近づくと極端に遅くなる | 最後まで最大速度で充電可能 |

| リチウム対応 | × 危険(過電流のリスク大) | ◎ 最適(専用プロファイルあり) |

| 満充電能力 | 電圧降下により100%になりにくい | 昇圧機能により100%充電可能 |

最大のデメリットは「電流制御ができない」ことです。

リチウムイオンバッテリーは、鉛バッテリーに比べて内部抵抗が極めて低いという特性があります。

これをアイソレーターで接続すると、水が高いところから低いところへ一気に流れるように、オルタネーターから際限なく大電流(突入電流)が流れ込もうとします。

これにより、オルタネーターや配線が許容範囲を超えて発熱するリスクがあります。

また、充電プロファイル(充電のロジック)の違いも無視できません。

鉛バッテリーを前提としたアイソレーターは、リチウムイオンが必要とする電圧制御を行わないため、満充電にならないばかりか、過度なフロート充電などでバッテリー寿命を縮める原因にもなります。

コストはかかりますが、安全性と実用性を考えればオルタネーターチャージャーが必須の選択肢となります。

オルタネーター故障と熱暴走リスク

「オルタネーターチャージャー デメリット」と検索する方が最も懸念しているのが、車両本体へのダメージ、特にオルタネーターの故障でしょう。

これは単なる都市伝説ではなく、物理的に十分にあり得るシリアスなリスクです。

まず理解しておきたいのは、自動車メーカーが搭載している純正のオルタネーターは、あくまで「その車の電装品(ライト、エアコン、オーディオ等)を動かし、始動で使ったバッテリー電力を少し補充する」ために設計されているという事実です。

決して、巨大なポータブル電源を空っぽの状態から満タンにするために、何時間も最大出力で発電し続けるようには作られていません。

多くのオルタネーターには「定格出力(例:130A)」というスペックが記載されていますが、これは「冷却条件の良い高回転時に、短時間なら出せるピーク性能」であり、長時間連続して出し続けられる「連続定格」とは異なります。

ここを誤解して、定格ギリギリの充電器を設置し、フルパワーで充電し続けるとどうなるでしょうか。

アイドリング時の「死の領域」

最も危険なのが、渋滞や信号待ちなどのアイドリング状態です。

オルタネーターは、エンジンの回転軸とベルトで繋がったファンによって自分自身を空冷しています。

つまり、エンジン回転数が低いアイドリング時は、冷却風がほとんど当たりません。

しかし、高性能な充電器は容赦なく電気を要求し続けます。

この「発電負荷MAX」×「冷却能力MIN」という最悪の条件が重なると、オルタネーター内部のステーターコイルやダイオードが数百度に達し、絶縁被膜が溶けてショートしたり、ベアリングのグリスが流出して焼き付いたりします。

これが「熱暴走」による故障のメカニズムです。

配線発熱やヒューズ溶断の危険性

電気火災に直結する恐ろしいデメリットとして、配線接続部の発熱トラブルがあります。

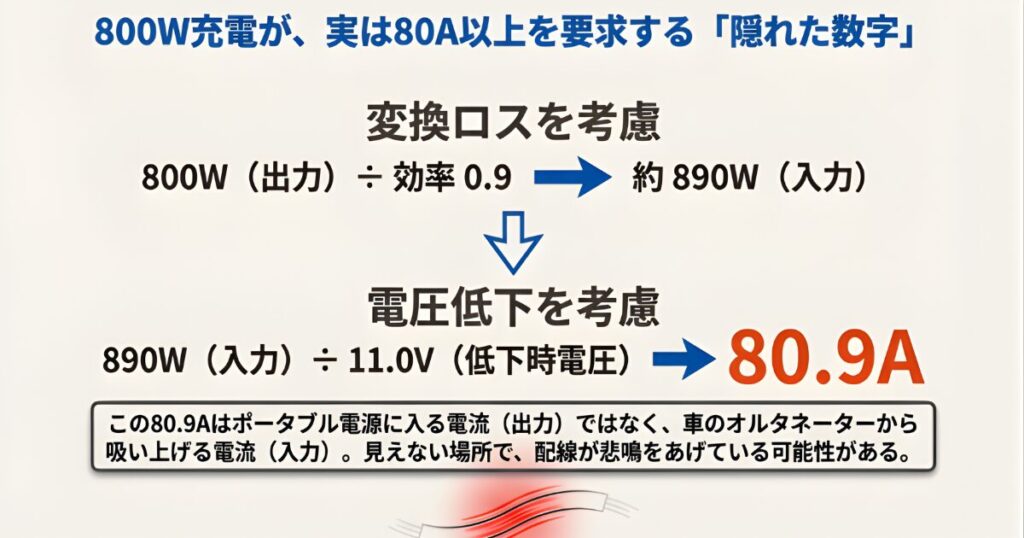

ここで重要になるのが、「変換効率(ロス)」と「定電力特性による電流上昇」を考慮した正しい電流値の計算です。

例えば、人気のある「800W出力」の充電器を使う場合を考えてみましょう。

単純に計算すると `800W ÷ 12V = 約66.6A` となりますが、これは「変換効率100%」という理想状態の話で、現実にはあり得ません。

走行充電器のようなDC-DCコンバーターには、必ず変換ロス(熱損失)が発生します。

一般的な変換効率を90%と仮定すると、800Wを出力するために必要な入力電力は `800W ÷ 0.9 ≒ 約890W` にもなります。

さらに怖いのが「電圧低下」です。

スマートオルタネーター車や配線での電圧降下により、入力電圧が11Vまで下がったとしましょう。

多くの充電器は出力を維持しようとして、下がった電圧の分だけ電流を増やしてカバーします(定電力特性)。

計算式: 890W ÷ 11.0V ≒ 80.9A

「入力」と「出力」の違いに注意!

ここで重要なのは、この「約81A」という数字は、ポータブル電源に充電される電流(出力)ではなく、車のオルタネーターから吸い上げられる電流(入力)であるという点です。

「ポタ電には60Aくらいしか入っていないから大丈夫」と思っていても、その裏で車側の配線には80Aを超える負荷がかかり、悲鳴を上げている可能性があるのです。

これだけの大電流が流れると、わずかな接触抵抗が命取りになります。

もし、ケーブルの端子の圧着(締め付け)が甘かったり、ヒューズホルダーの品質が低かったりすると、その部分が発熱源となり、プラスチックがドロドロに溶け落ちてしまいます。

最悪の場合、周囲のカーペットや断熱材に引火し、車両火災に発展するケースも報告されています。

車両燃費への悪影響とパワーロス

意外と見落とされがちなデメリットですが、走行充電を行うと確実に燃費が悪化し、エンジンのパワーも食われます。

「電気はタダで作れる」と思いがちですが、物理学の「エネルギー保存の法則」は車内でも有効です。

オルタネーターが電気を作るためには、エンジンの回転力(トルク)を使います。

発電量が増えれば増えるほど、オルタネーターは重たい「電磁的な抵抗」となり、エンジンの回転を邪魔しようとします。

ここでも「効率」の問題が関わってきます。

自動車用オルタネーターの発電効率は一般的に50%〜60%程度と言われており、決して効率の良い発電機ではありません。

例えば、1000W(約1.34馬力)の電力を生み出すためには、エンジンの出力としては、その倍近い2馬力〜3馬力相当の仕事をさせられることになります。

大排気量のディーゼル車やスポーツカーであれば気にならないレベルかもしれませんが、軽自動車や1000ccクラスのコンパクトカーにおいて、エアコン稼働中にさらに数馬力持っていかれるのは死活問題です。

「上り坂でいつもよりアクセルを踏み込まないと進まない」「加速がもっさりする」といった体感的なパワーダウンは確実に発生します。

また、当然ながらその分のエネルギーはガソリン(燃料)を燃やして賄っています。

私自身の計測やユーザーの口コミを総合すると、高出力での走行充電を常時行っている場合、リッターあたりの燃費が1km〜2km程度悪化することも珍しくありません。

スマートオルタネーターとの相性

近年の車(特に「低排出ガス車」や「燃費基準達成車」のステッカーが貼ってある車)に多く採用されているのが、「スマートオルタネーター(充電制御システム)」です。

これは燃費を少しでも良くするために、バッテリーの充電状況や走行状態に応じて、こまめに発電を停止させたり電圧を下げたりする機能です。

従来の車は常に14V付近で発電していましたが、スマートオルタネーター搭載車は、加速時には発電をカットしてエンジンの負担を減らし、減速時に回生充電を行うといった複雑な制御をします。

そのため、走行中であっても電圧が12.0V付近まで低下することが頻繁にあります。

ここで問題になるのが、古いタイプや安価な走行充電器との相性です。

多くの充電器は「電圧が上がったら(エンジンがかかったら)充電開始」という単純な仕組みで動いています。

そのため、スマートオルタネーターが働いて電圧が下がると、「あれ?エンジンが切れたのかな?」と勘違いして、車は走っているのに充電を勝手に停止してしまうのです。

この問題を回避するためには、単にバッテリーに繋ぐだけでなく、車のヒューズボックスなどから「IGN(イグニッション)信号」や「ACC(アクセサリー)電源」を取り出し、充電器に「いまエンジンはかかってるから、電圧が低くても休まず働け!」と指令を送る配線を追加する必要があります。

アイドリングストップ車は特に注意

アイドリングストップ機能付きの車の場合、信号待ちでエンジンが停止すると発電も止まります。

この時、IGN連動の設定によっては、メインバッテリーの電気を持ち出して充電し続けてしまい、いざ発進しようとした時に「バッテリー上がり」でエンジンがかからない、というリスクがあります。

最新の充電器には「エンジン停止検知」や「電圧保護設定」がありますが、アイドリングストップ車への導入は、これらの設定を正しく行える知識が必要です。

オルタネーターチャージャーのデメリット対策

ここまで、脅すようなことばかり書いてしまいましたが、これらのデメリットは全て「適切な知識」と「正しい製品選び」でコントロール可能です。

リスクを理解した上で対策を行えば、オルタネーターチャージャーは車中泊旅における最強の武器になります。

ここからは、失敗しないための具体的な対策について解説します。

EcoFlowやBLUETTIの製品比較

現在、市場で最も信頼性が高く、ユーザー数も多いのが「EcoFlow(エコフロー)」と「BLUETTI(ブルーティ)」の製品です。

それぞれ設計思想が異なるため、自分のスタイルに合った方を選ぶことが重要です。

EcoFlow Alternator Charger

この製品の最大の特徴は、何と言っても「最大800W」という圧倒的な充電スピードです。

1kWhクラスのポータブル電源ならわずか1時間半ほどで満充電にできる能力を持っています。

また、「3 in 1」機能を謳っており、走行充電だけでなく、ポータブル電源からメインバッテリーへ電気を戻す「逆充電(メンテナンス充電)」機能も搭載しています。

これはバッテリー上がりの緊急時に非常に役立ちます。

ただし、接続端子がEcoFlowのDELTAシリーズ専用(または変換が必要)であるため、他社製ポータブル電源を使っている方にはハードルが高いのが難点です。

BLUETTI Charger 1 / Charger 2

対するBLUETTIは、ニーズに合わせて「Charger 1」と、最新の「Charger 2」をラインナップしています。

Charger 1:安全マージン重視の560W

あえて最大出力を「560W」に抑えているのが特徴です。

一見スペックダウンに見えますが、これは一般的な乗用車のオルタネーターへの負担を考慮した、非常に現実的で安全マージンを取った設計と言えます。

最大のメリットは「汎用性」です。

出力側が汎用的なMC4コネクタやXT60端子に対応しているため、BLUETTI製品に限らず、市場に出回っている「95%のポータブル電源」に使用可能とされています。

Charger 2:双方向充電と急速充電の進化版

新しく登場した「Charger 2」では、EcoFlow同様に「逆充電(ポータブル電源→車のバッテリー)」に対応しました。

これにより、バッテリー上がりのリカバリーが可能になります。

また、出力も強化されていますが、アプリ連携による制御機能も向上しています。

「最新機能とパワーが欲しいならCharger 2」、「他社製ポタ電への流用や、車への優しさを優先するならCharger 1」という選び方が可能です。

※汎用性に関する重要な注意点:

① ソーラー入力スペック:

接続する他社製ポータブル電源の「ソーラー入力の最大電流・電圧」を確認してください。受け側が10A制限なら、Charger 1を使っても100W程度しか入りません。

② コネクタの極性(+−): MC4コネクタは、メーカーによってプラスとマイナスの極性が逆転している場合があります。接続前には必ずテスターで極性を確認してください。逆接すると一瞬で故障する原因になります。

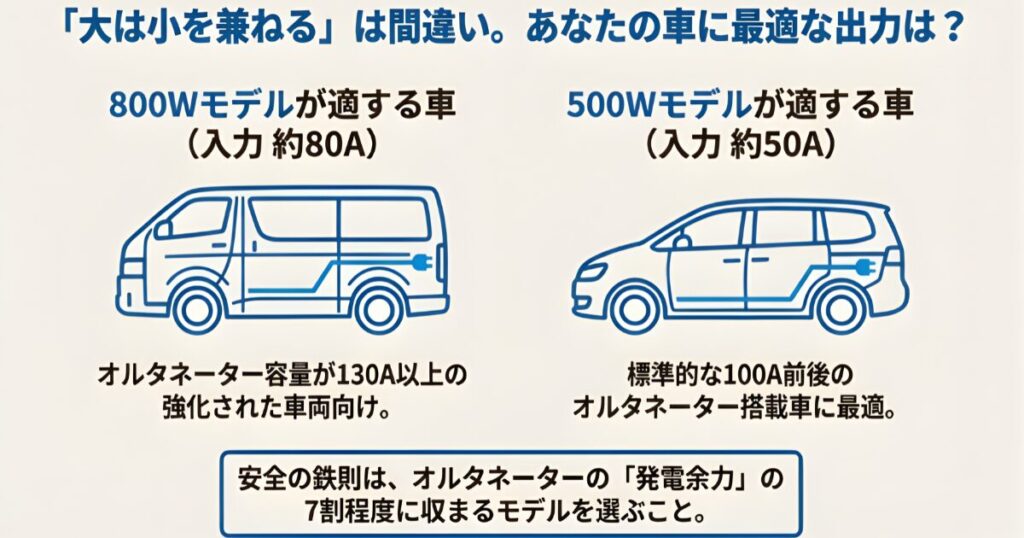

500Wと800Wの違いと選び方

「大は小を兼ねる」という言葉がありますが、走行充電器選びにおいて、何も考えずに最大出力の800Wモデルを選ぶのは危険です。

選択の基準は、あなたの車の「発電余力」にあります。

一般的に、車のオルタネーターには100A(アンペア)前後の容量がありますが、そのうちの30A〜40A程度は、エアコンやライト、カーナビなどの車両側ですでに使われています。

残りの「余力」の範囲内で充電を行う必要があります。

- 800Wモデル(入力約80A消費の可能性あり)がおすすめな車:

ハイエースの寒冷地仕様(オルタネーターが強化されている)、大型SUV、キャンピングカーベース車など、オルタネーター容量が130A〜150A以上ある車両。 - 500Wモデル(入力約45A〜50A消費)がおすすめな車:

ミニバン(ノア・ヴォクシー等)、SUV、ステーションワゴンなど、標準的な100A前後のオルタネーター搭載車。軽自動車の場合は、さらに出力を絞る必要がある場合もあります。

前述の計算通り、800W出力時には低電圧時に約81Aもの電流を消費する可能性があります。

もし、発電能力ギリギリの状態でこれを強行すると、オルタネーターの熱暴走リスクが跳ね上がります。

自分の車のスペックを調べ、「余力の7割程度」に収まるモデルを選ぶのが、長く安全に使うための鉄則です。

取り付け工賃とDIYのリスク

オルタネーターチャージャー導入の最大の壁となるのが、設置にかかるコストと手間です。

プロに依頼する場合の工賃相場

キャンピングカー専門店や電装品プロショップに依頼する場合、工賃だけで4万円〜8万円程度かかるのが一般的です。

車種によっては、エンジンルームから車内への配線引き込みのためにバンパー脱着が必要になり、さらに費用がかさむこともあります。

「工賃だけで本体がもう一台買えるじゃないか!」と思われるかもしれません。

そのため、多くの方がDIYに挑戦しますが、ここには大きなリスクが伴います。

配線の圧着不良による発熱、プラスマイナスの逆接続による機器破損、内張りを剥がす際の破損など、トラブルの種は尽きません。

プロの工賃が高いのには理由があります。

それは「安全を買う」費用です。適切な太さのケーブルを選定し、振動で配線が擦れてショートしないようにコルゲートチューブで保護し、確実な圧着を行う。

これらの作業により、車両火災という最悪の事態を防いでいるのです。

電気の知識に自信がない場合は、迷わずプロに依頼することを強くおすすめします。

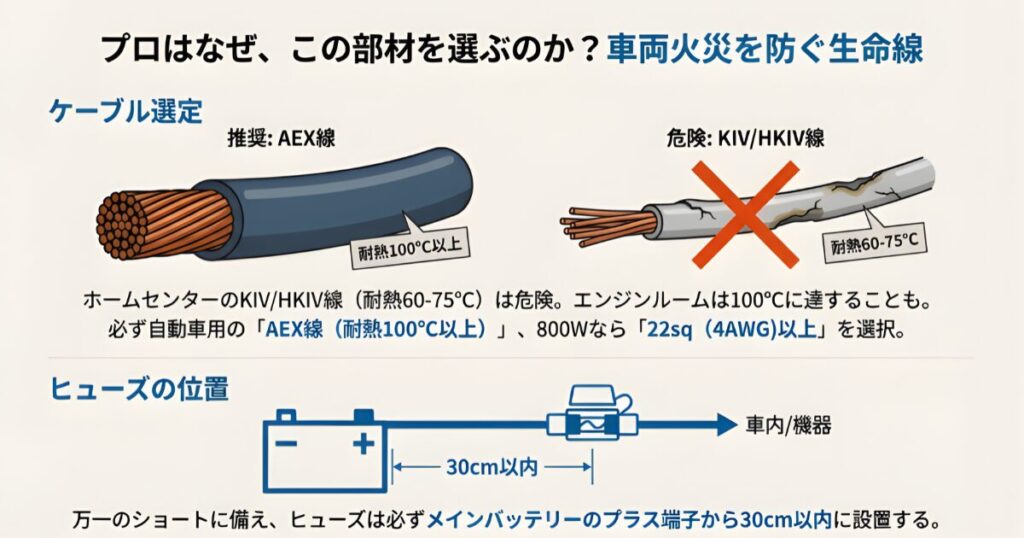

発火を防ぐ適切なケーブル選定

それでもDIYで設置を行うという方のために、絶対に守ってほしいのが「ケーブルの規格」と「ヒューズの位置」です。

走行充電のトラブルの多くは、機器本体ではなく、このケーブル選びのミスから起きています。

まず、ホームセンターの配線コードや、一般的な「KIV線(耐熱60℃)」、さらには汎用品の「HKIV線(耐熱75℃)」であっても、エンジンルームでの使用には不安が残ります。

エンジンルーム内は夏場や高負荷時に80℃〜100℃近くになることがあり、耐熱温度の低いケーブルでは被覆が軟化・溶解し、ショートする危険性があるからです。

プロの現場で選ばれるのは、自動車用として設計された「AEX線(自動車用架橋ポリエチレン絶縁電線)」や「AVX線」といった、耐熱100℃以上のスペックを持つ専用ケーブルです。

800Wの大パワーを安全に扱うなら、ここにはコストを惜しまないでください。

また、太さも重要です。

800Wモデルを使うなら、ディレーティング(高温時の許容電流低下)を考慮して「22sq(4AWG)以上のAEX線」一択だと考えてください。

14sqでは、高温時に容量不足となりケーブル自体が発熱します。

ヒューズの取り付け位置に注意

万が一のショートに備えるヒューズですが、取り付ける場所も重要です。

必ず、メインバッテリーのプラス端子から「30cm以内」などの可能な限り近い場所に設置してください。

もしヒューズよりバッテリー側で配線がショートした場合、ヒューズが切れずに電気が流れ続け、車両火災に直結します。

アプリ活用で充電出力を制限する

最後に、最も効果的な「オルタネーター保護対策」をご紹介します。

それは、「アプリを使ってシチュエーションに合わせて充電出力を変える」という方法です。

EcoFlowや最新のBLUETTI製品など、スマホアプリと連携できる機種であれば、充電ワット数を手元で細かく設定できます。

これを利用しない手はありません。

安全運用設定

- 高速道路走行時:

エンジン回転数が高く冷却も十分なため、「最大出力(800W等)」に設定して急速充電。 - 一般道・市街地走行時:

信号待ちが増えるため、「中出力(400W〜500W)」に抑えて負担を軽減。 - 夏場の渋滞・アイドリング時:

オルタネーターにとって最も過酷な状況なので、「低出力(100W)」にするか、思い切って「充電OFF」にする。

このように、車の状況に合わせて人間がコントロールしてあげることで、オルタネーターへの負担を最小限に抑えつつ、必要な電気を確保することができます。

面倒に感じるかもしれませんが、車を壊さないための「愛車への思いやり」として、ぜひ習慣にしてみてください。

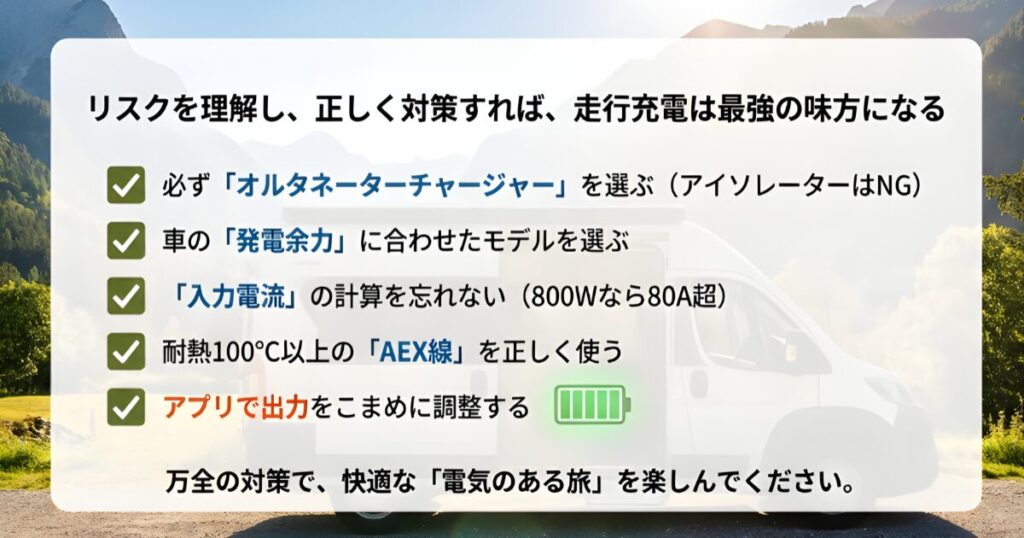

オルタネーターチャージャーのデメリットまとめ

今回は、オルタネーターチャージャーのデメリットやリスクについて、電気的なロジックも交えてかなり踏み込んで解説してきました。

- 安易なアイソレーターの使用は避け、必ず昇降圧機能付きの充電器を選ぶこと。

- オルタネーターは「無限の発電機」ではなく、熱に弱い精密部品であることを理解する。

- 変換ロスと電圧降下を含めた入力電流(800Wなら約80A超)を考慮する。

- 配線はKIV/HKIVではなく、自動車専用の「AEX線(耐熱100℃〜)」を選び、ヒューズはバッテリー直近に。

- DIY設置は火災リスクと隣り合わせ。不安ならプロへの依頼を惜しまない。

これらを守れば、オルタネーターチャージャーはあなたの車中泊ライフを一変させる、頼もしい相棒になります。

天候に左右されるソーラーパネルとは違い、エンジンさえ回れば確実に電気が貯まる安心感は、一度味わうと手放せません。

リスクを正しく恐れ、万全の対策をした上で、快適な「電気のある旅」を楽しんでくださいね!